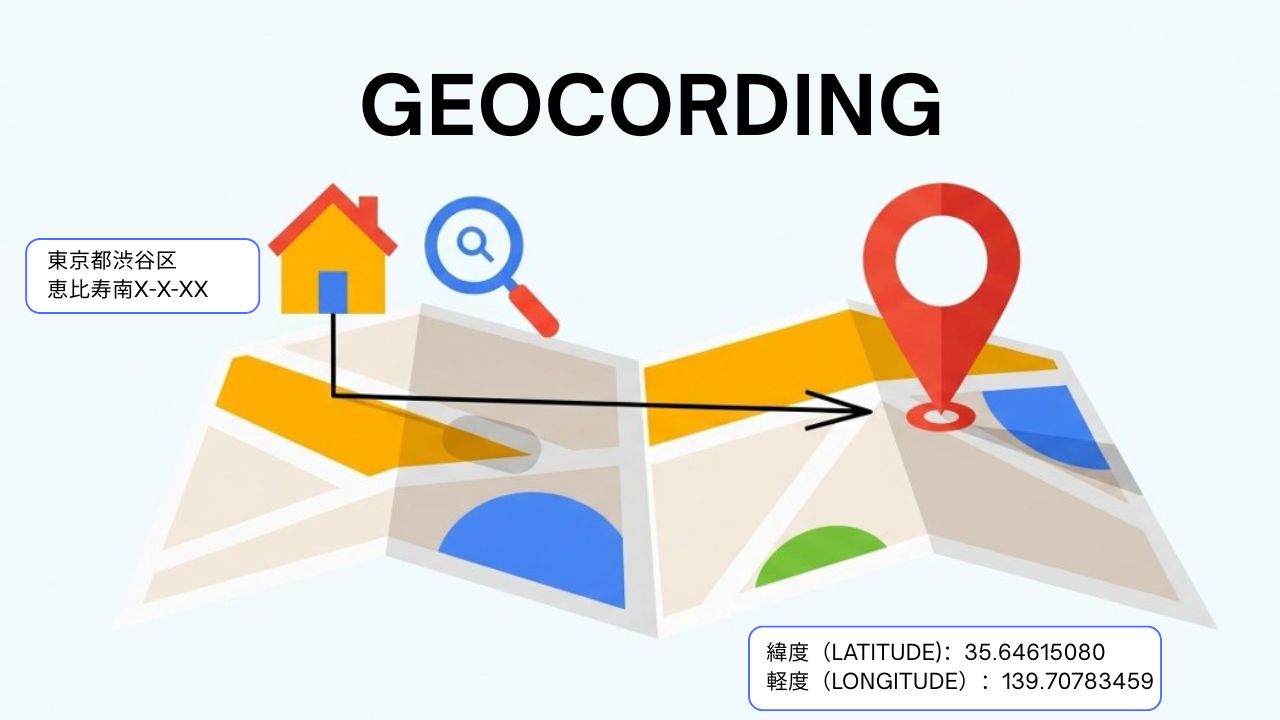

ジオコーディングは、住所・地名・施設名といった文字情報を、地図上で扱える緯度・経度(WGS84※1)に変換する処理のことをいいます。これにより、地図表示、商圏・人流分析、配送最適化、来訪計測、効果測定など、あらゆるロケーション活用の起点が作れます。

身近な例では、地図アプリや検索エンジンが住所を入力するとピンポイントでその場の位置を表示できるのは、このジオコーディング技術のおかげです。本ページでは、初心者の方にもわかりやすく「ジオコーディング」の基本と関連概念をご紹介します。

※1. WGS84は、GPS(全地球測位システム)などで利用される、地球全体に適合した世界的な測地基準系です。

- ・ジオコーディング/逆ジオコーディングの正しい定義と仕組み

- ・精度の考え方(屋上精度・街区・町丁目など)と評価指標

- ・日本特有の注意点(住所体系・住居表示/地番・表記ゆれ)

- ・実務で役立つワークフロー、データ要件、失敗しがちな点

- ・クロスロケーションズ製品・サービスとの連携活用

ジオコーディングの定義

ジオコーディング(Geocoding)は、住所・地名・施設名などのテキストを緯度・経度へ変換するプロセスです。

例:「東京都渋谷区恵比寿南1-2-9」 → 緯度 35.xxxxx, 経度 139.xxxxx(WGS84)

テキスト情報を数値の座標に変えることで、地図上に正確にポイントをプロットできます。これにより、顧客の居住地や店舗分布の可視化、商圏分析、エリアマネジメントに活用できます。

逆ジオコーディング(Reverse Geocoding)とは?

一方で、逆ジオコーディング(Reverse Geocoding)は、その名の通り、逆の緯度・経度から住所やスポット名を得る処理となります。

例:フィールド端末が記録した座標ログ → 「何丁目のどの施設周辺か」をテキスト化してレポート化。

緯度・経度の数値から住所やスポット名に変換する処理を指します。位置情報付きのデータから「どこで起きたのか」をテキスト情報に戻し、報告書や運転日報の自動生成などに利用されます。

何ができるのか(ビジネス活用例)

座標化によって“点”で結びついたデータは、意思決定や業務最適化にそのまま使える資産になります。

- 店舗開発/出店戦略:候補地や既存店の住所群を座標化→実勢商圏や競合分布を可視化

- 人流分析・観光地分析:来訪元の居住地推定や時間帯別滞在をポイント(例.125m四方グリッド想定)を選んで把握

- 物流・フィールド業務:配送先を座標化→最短ルート/配車計画

- 広告配信と効果測定:来訪計測の基点となるPOIを正しく座標化→来訪リフトや来店数の算出が安定

- 防災・立地評価:座標基準でハザードや周辺属性と地理結合し、意思決定を高速化

仕組み(ざっくりフロー)

実務では“入力の正規化→候補検索→スコアリング→出力”の4段で考えると、品質管理がしやすくなります。

1.入力正規化

例)「東京都渋谷区恵比寿南1-2-XX」「恵比寿南1-2-XX 〇〇 ビルXXF」などを

都道府県/市区町村/町丁目/番地/号/建物名 に分解・標準化。表記ゆれ(全角半角・「丁目/−/番地/号」等)を統一。

2.候補検索(マッチング)

標準化した文字列を住所辞書・街区/建物レベル参照情報・POIデータベースと照合

3.スコアリング&確定

候補の一致度、階層整合性(都道府県→市区→町丁目)、地理的妥当性で最良候補を決定

4.出力

・点(Point):店舗/施設/建物の代表点

・ポリゴン(Polygon):行政界・商業施設敷地など(用途に応じ付与)

・付加属性:正式名称、行政区画コード、郵便番号 等

ジオコーディングに必要な要素

良い結果は良い入力から生まれます。データとエンジン、どちらも“正しい選定と運用”が重要です。

住所データ

正確な住所文字列が第一。表記ゆれのないクリーンな住所リストを用意することで、変換精度が向上します。

ジオコーダー(ジオコーディングサービス)

ジオコーディングを行う場合には、入力された住所データを処理し、地理座標に変換する機能を提供するソフトウェアやサービスが必要です。

・Google Maps Geocoding API

高品質な地図データ(Google マップ)に基づく高精度・広域カバレッジ。Web/アプリ連携に最適(基本有料)。

※ウェブサイトやアプリでの地図表示、ルート検索、位置情報サービスの統合など、多様なビジネスシーンで利用されています。こちらは有料プランが基本です。

・MapFan API (ジオテクノロジーズ株式会社)

日本住所に強く、番地・号・建物名など国内の複雑な住所体系への対応で定評。

・その他の海外商用サービス

ArcGIS for Developers(Esri)、Bing Maps API、Mapboxなど、世界的に利用されているサービスが多数存在します。

・オープンソース・無料のジオコーダー

Nominatim は、OpenStreetMap (OSM) のコミュニティが収集・整備したデータを利用したジオコーダーです。こちらは無料で利用できますが、独自のサーバーでホストする必要がある場合が多く、利用規約や性能(APIリクエスト制限など)に注意が必要です。

Community Geocoder (Geolonia)は、日本の住所に特化したオープンソースのジオコーダーです。静的ファイルベースで高速なレスポンスが期待できます。

座標フォーマット

変換結果の緯度・経度は、一般的にWGS84形式を使用します。Location AI Platform®(LAP)上でも同形式で取り扱い、他システムとの互換性を確保しています。

日本特有の注意点(精度を左右する落とし穴)

住居表示と地番の違い

混在は誤マッチの温床。同一体系に寄せるか、補助キー(郵便番号・電話)を活用してください。地番ベースの台帳情報は住居表示と不一致が起こるため、両者を混在させるのはNGです。

表記ゆれ

「丁目」「-」「ー」「番」「番地」「号」、ビル名の省略、全角半角、旧地名などを正規化。

階層抜けの補完

都道府県や市区が省略されがち。郵便番号補完等で絞り込み。

座標系の統一

WGS84(世界測地系)での統一を推奨。JGD2011など他座標系との混在は誤差発生源に。

POI名寄せ

チェーン店舗の表記差、入居階、仮名・英名併記などID管理設計で吸収。

よくある失敗と回避策

- ビル名に頼りすぎ:ビル名は変わる。住所階層+補助キーで多面的にマッチング

- 郵便番号だけで確定:郵便番号重心はズレが大きい。候補縮約に留める

- 座標系混在:WGS84へ統一。外部データ取り込み時は変換ログを残す

- “点”だけで分析:施設の実利用範囲はポリゴンで扱うと再現性が高い

- 名寄せ軽視:同一店舗の重複は来訪計測や商圏集計を歪める

実務で役立つワークフロー(推奨手順)

バッチ処理と検証を“仕組み化”すると、数十万件規模でも安定運用できます。

- 住所クレンジング(正規化・重複排除・欠損補完)

- バッチ・ジオコーディング(APIレート設計/再試行/ログ)

- スコアリング(一致度・階層整合・外れ値検出)

- 名寄せ/ID付与(企業ID・店舗ID・POIID)

- 検証(サンプリングで屋上精度確認/誤差分析)

- POIマスタ化(差分更新・変更履歴・退避)

- 活用(人流分析/広告配信/効果測定/ダッシュボード)

実勢商圏とジオコーディングの関係

商圏は“線を引く作業”ではなく“来訪実績を可視化する作業”。その起点が正確なPOIの座標化です。

実勢商圏は、店舗の顧客データ(来訪実績)に基づいて算出します。

来店履歴や居住地の分布を分析し、店舗からの距離や移動パターンをもとに、**顧客の一定割合(例:70〜90%)**を含む範囲を商圏として定義します。自家用車/公共交通の利用傾向、競合立地なども考慮して最適化します。

人流データを活用した実勢商圏

スマートフォン由来の匿名化位置情報を統計処理した人流データを用いると、どの地域からいつ、どれくらいの人が来訪したかを把握できます。単なる距離ベースではなく、実行動に基づく商圏が描けます。

クロスロケーションズでは、Location AI Platform®(LAP)を中心に、来訪元や滞在、時間帯別傾向をピンポイントで可視化。実勢商圏の解像度と再現性を高め、来訪予測や施策立案につなげます。

活用例

- 小売店舗:実需要の流入元を把握し、在庫・品揃えを最適化

- 飲食店:集客ターゲットを明確化し、広告やクーポン配布を効率化

- 観光地:時間帯・曜日別の人流ピークに合わせて運営・告知を最適化

まとめ

ジオコーディングはロケーションデータ活用の出発点です。精度と名寄せ品質が成果を左右します。

日本特有の住所体系や表記ゆれを踏まえ、WGS84で統一・POIマスタを継続運用することが成功の鍵となります。クロスロケーションズは、外部API連携+Location AI Platform®+人流データを組み合わせ、分析→施策→効果測定までを一気通貫で支援します。

興味のある方はぜひ以下の「人流アナリティクス」より無料で住所や店舗・施設名を地図の検索窓からたたくだけで任意のエリアの地点をおよびPOIを自由に登録いただくとができますのでお気軽に始めることが可能です。