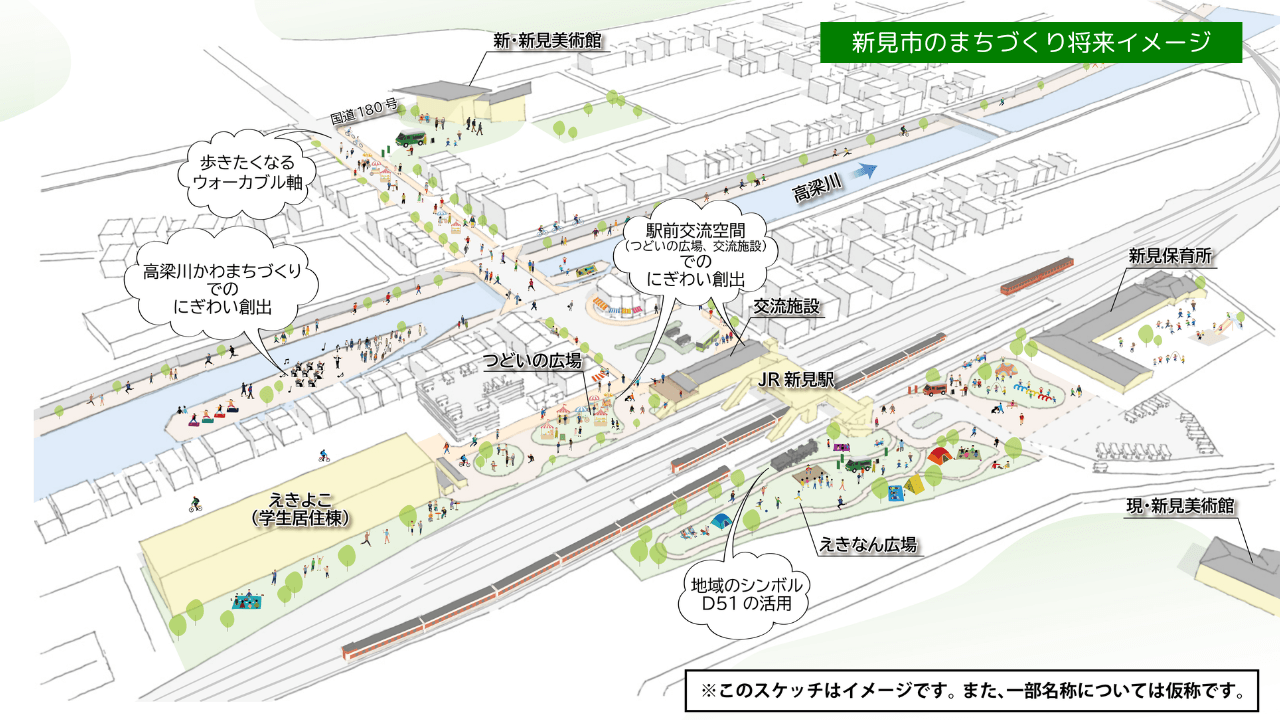

山陽と山陰を結ぶ要衝である新見市(岡山県)では、将来にわたって持続可能なまちづくりを進めるため、市の玄関口であるJR新見駅周辺を中心に、都市機能の充実やにぎわいの創出を目指す「新見駅周辺まちづくり基本構想」を2022年9月に策定し、同構想の実現を目的としたプロジェクト「新見駅周辺みらいプロジェクト」を推進しています。

このプロジェクトにおいて新見駅周辺みらいプロジェクト(以下、「にいプロ」と言う。)は、クロスロケーションズの人流分析サービス「人流アナリティクス」を導入し、施策の効果測定に役立てています。人流アナリティクスを導入したきっかけや使用した感想、そしてにいプロの今後について、本プロジェクトの事務局を担う新見市建設部の川口拓馬氏(都市整備課 街路・区画整理係 主任)に話をお聞きしました。

尚、本インタビューでは、データに基づいたまちづくりの実践例として、新見市がどのように人流データを活用しているかを詳しくご紹介します。

新見駅周辺みらいプロジェクトの概要を教えてください。

川口様:

新見市では、少子高齢化・人口減少に伴って駅前の賑わいが減ってきていることが5~6年前から課題となっており、将来にわたって持続的なまちづくりを進めるため、新見駅周辺を核とした都市機能の充実や賑わいの創出を目的とした「新見駅周辺まちづくり基本構想」を策定しました。

この構想の実現をするため、まちづくりに取り組む民間企業や駅周辺の住民の方々と連携して2023年9月にスタートしたのが「新見駅周辺みらいプロジェクト(にいプロ)」です。2024年度は本プロジェクトの実動の1年目ということで、さまざまなイベントや社会実験を行いました。

プロジェクトに取り組むにあたって「人流アナリティクス」を導入された経緯についてお聞かせください。

川口様:

新見市では、少子高齢化・人口減少に伴って駅前の賑わいが減ってきていることが5~6年前から課題となっており、将来にわたって持続的なまちづくりを進めるため、新見駅周辺を核とした都市機能の充実や賑わいの創出を目的とした「新見駅周辺まちづくり基本構想」を策定しました。

この構想の実現をするため、まちづくりに取り組む民間企業や駅周辺の住民の方々と連携して2023年9月にスタートしたのが「新見駅周辺みらいプロジェクト(にいプロ)」です。2024年度は本プロジェクトの実動の1年目ということで、さまざまなイベントや社会実験を行いました。

2. 交通に関する人流データ活用事例

川口様:

新見駅周辺の賑わいを創出する上で課題となっているのが、このエリアに休憩スポットや憩いの場となる滞留場所が無いことです。そこで本プロジェクトでは、新見駅近くを流れる高梁川の河川敷にある高梁川親水公園と新見駅前付近に2週間ほどベンチやテーブルを置いて、どのような方が、どれくらい利用されるのかを調べるための社会実験を行いました。

その効果検証を行う方法として採用を検討したのが人流データを活用した分析です。これまで市で開催するイベントでは、来場者数の計測方法として販売したチケットの枚数を数える方法を採っていましたが、この方法では来場者の属性を把握することができません。そこで今回の取り組みでは、年齢層や男女比などの属性を調べる方法はないかと色々と調べたところ、「人流アナリティクス」を使うのが適していると考えました。

導入する際に他社の人流データ分析サービスと比較検討しましたか?

川口様:

いくつかの人流データ分析サービスを比較検討したほか、カメラ設置など人流データ以外の計測方法も検討しました。その中で人流アナリティクスを選んだ理由は、なんといっても安価だったことです。他社のサービスでは同じ期間の契約であっても数十万円かかってしまうので、まだ自己資金での運営が難しい本プロジェクトにおいてそれらとのコストの違いが決め手となりました。

人流アナリティクスをどのように活用しているのか教えてください

川口様:

本プロジェクトでは、ベンチとテーブルを設置した新見駅前付近2カ所とと河川敷1カ所の合計3カ所を人流の計測地点として設定し、その範囲内にどれくらいの人数が訪れたのかを計測しました。主に日ごとの来訪者数の推移を確認しましたが、来訪時間帯や年齢層などの属性データも参考として調査しました。

ベンチとテーブルを設置する実証実験は2024年9月半ばにスタートし、当初は2週間行う予定だったのですが、市民から大きな反響があったため11月末まで延長しました。また、実証実験の期間中に河川敷で学生によるイベント開催も行われましたので、その都度、来訪者数の変化を観測しました。さらに、実証実験後も同じ地点で人流の変化を継続して計測しています。

そのような人流計測によって、どのような知見を得られましたか?

川口様:

人流計測の結果、ベンチとテーブルを設置したことによって通常時に比べて4~5倍も来訪者数が増えたことがわかりました。人流アナリティクスの良い点の1つとして、導入する前の過去に遡って人流状況を調べられる点がありますが、河川敷の計測地点において実証実験前は20~30人ほどの人数しか訪れていなかったのに対して、実証期間中はその4~5倍となる100人以上が訪れていることがわかりました。

実証実験前には、「ベンチとテーブルを置いても実際に使ってもらえるのか?」といった不安の声が、プロジェクトメンバーから寄せられていましたが、実際に数字としてその効果を確認できたのが一番良かったと思います。このようなデータが得られたことによって、ベンチとテーブルの設置が賑わいの創出に有効であるという結論になり、このデータを根拠として、河川敷へのベンチとテーブルを常設するよう県に対して求めていくことになりました。また、JRに対しても、駅前にベンチとテーブルの常設について相談要望を出しています。

人流アナリティクスの使いやすさはいかがでしょうか?

川口様:

最初の頃は計測範囲の設定などで少しわからない面でサポートに問い合わせたことがありますが、技術面にはあまり詳しくない私でも、概ね迷うことなくスムーズに使うことができました。分析結果もCSV形式でダウンロードして保管できるので便利です。今回の私どもの使い方では、それほど正確な数字を求めているわけではなく、「通常時に比べてどれくらい人流が増えたかを大まかに確認できればいい」という使い方だったので、人流の計測精度や機能にも不満はなく、我々のニーズにとても合致したサービスだと思いました。

今回の取り組みに対して、地域住民からはどのような感想が寄せられましたか?

川口様:

ベンチとテーブルを設置したことに対しては、市役所にも電話が多くかかってきて、とても前向きな評価が寄せられました。また、実証期間中に毎日、夕方と夜の2回に分けて現地を訪れた方にアンケートを行ったところ、ここでも「よかった」「ベンチとテーブルは必要」といった声を数多くいただきました。2025年度もこの取り組みを継続し、人流データのさらなる活用方法についても検討していきたいと考えています。

2025年度は何か新しい取り組みを行うことは検討されていますか?

川口様:

2025年度も引き続きベンチやテーブルの設置を行うことを検討していますが、ただ同じことを繰り返すのではなく、近隣店舗の皆様にテイクアウト商品を用意していただくなど連携を図っていきたいと思います。また、今回ベンチとテーブルを設置した場所とは別の地点に設置して人流データを計測することも検討したいと思います。

さらにもうひとつの案として検討しているのが、駅周辺に多い空き家や空き店舗の利活用です。ただし、いきなり本格的な飲食店などを出店するのは難しいので、将来の開業を目指して試験的に店舗を運営できるチャレンジショップの出店を募集することを検討しています。そのような取り組みを通じて、少しずつ店舗が増えていくような仕掛け作りも行っていきたいと思います。

今後は人流アナリティクスをどのように役立てていこうとお考えでしょうか?

川口様:

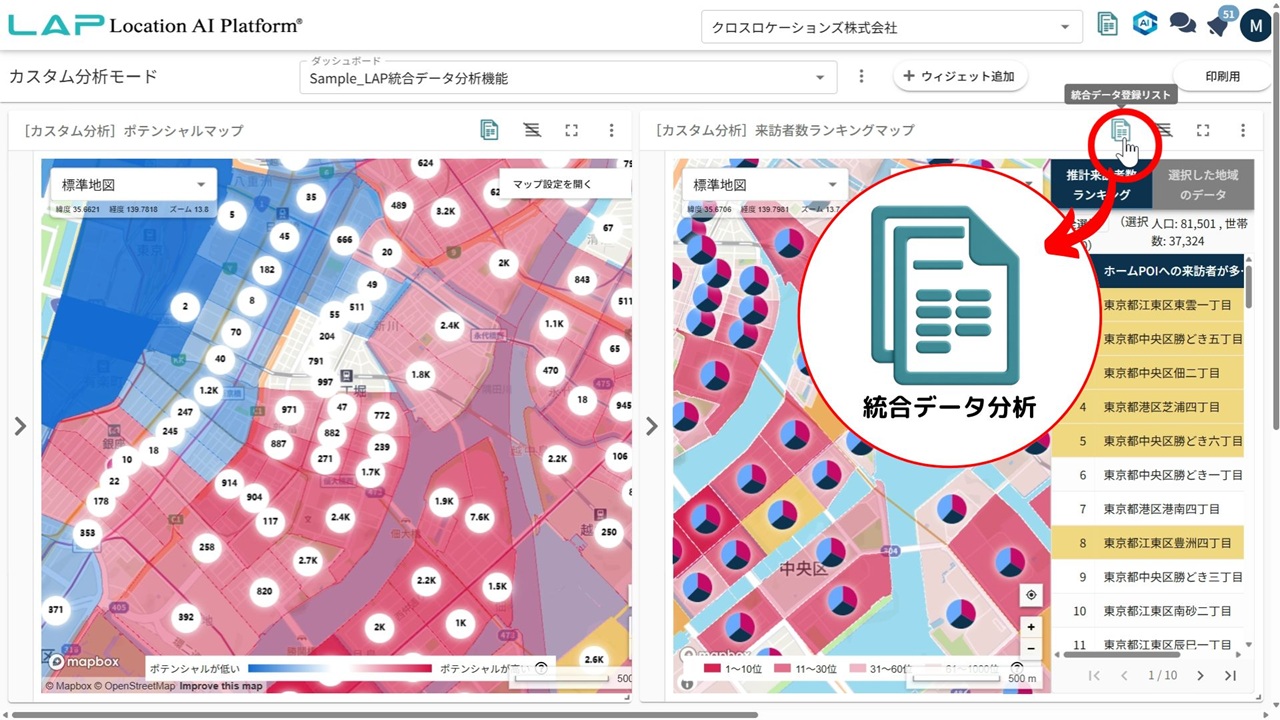

これまでにいプロでは、イベントの来場者数などをアナログで集計してきましたが、今後は人流データを活用したいと考えています。具体的なイベントや社会実験の内容はまだ確定していませんが、新たな取り組みを行う際には、効果検証の手段として「人流アナリティクス」や「Location AI Platform」にも興味があります。そこで得られた情報を、単に効果検証だけでなく、施策立案や課題解決のためのデータとしても活用していきたいですね。

さらに、将来的には、計測地点ごとの人流だけでなく、駅前から河川敷に至るまでの経路など、広いエリアやルートを対象としたデータ収集にも挑戦したいと思っています。今回はまちづくりを目的とした活用ですが、将来的には空き家対策や観光振興といった他の行政課題にも人流データを横断的に活かし、行政内での連携を広げられればと考えています。

人流データを活用する上で、他の市町村に役立つようなアドバイスがありましたら教えてください。

川口様:

賑わいの創出を目的に大きなイベントを開催して来場者を増やす取り組みは全国各地の自治体で行われていますが、そのような施策を行った際には、やはりその効果を検証することが重要で、人流データを活用して官民で連携しながら取り組むことが大事だと思います。

新見駅周辺みらいプロジェクトについて今後の課題と抱負をお聞かせください。

川口様:

今後の課題としては、本プロジェクトを通じて何らかの目に見える結果を求めていかなければいけないと考えています。そのためにも、効果をできるだけ具体的な数値で示すことが重要だと考えており、その面でも人流データは大いに役立つと思います。

クロスロケーションズ:

ご多忙の中、貴重なお話をお聞かせいただきありがとうございました。

川口様、ならびに「新見駅周辺みらいプロジェクト」の関係者の皆様に、クロスロケーションズ一同、心より感謝申し上げます。

※本インタビューは、地域活性領域に深い知見を持つジオライターの片岡氏のご協力により実現しました。

5. まとめ:人流データを活用した未来プロジェクトづくり

私たちクロスロケーションズは、今後も人流データを活用し、地域の課題解決や持続的なまちづくりに貢献できるよう、取り組みを推進していきます。

本記事でご紹介した人流データ分析は、「人流アナリティクス」を活用して行われました。

現在、「人流アナリティクス」では、2カ所まで無料でエリア分析できるアカウントの提供を実施中です。以下のようなご要望にもお応えできますのでぜひこの機会に、位置情報ビッグデータ×AI解析による高度な人流分析を体験してください!

- イベントや社会実験の来訪効果を可視化したい

- 地域のにぎわいづくりにデータを活かしたい

- 来訪者の属性や時間帯の傾向を知りたい