人流とは

人流とは、人が「いつ」「どこから」「どの場所」へ移動しているのかという人の流れ、あるいは特定の場所や時間に「どのくらい滞在しているのか」といった人々の動きを指します。

この人流により、特定のエリアや時間帯における人々の移動・滞在の傾向を把握することで、都市の賑わいの変化、商圏の拡大・縮小、観光地の集客状況などを具体的に可視化できます。

近年では、スマートフォンのGPSや携帯基地局、Wi-Fi、Beaconなどの技術が普及し、位置情報データを高頻度かつ高精度に取得できる環境が整ったことにより、収集されたデータは、匿名化・統計化されて「人流データ」として活用されています。これにより、日々の人の動きを可視化し、前日比や前年比といった比較指標を用いて経済動向や地域活性化の分析に役立てられています。

さらに、この人流データを解析し、ビジネス戦略や都市政策の意思決定に活かす取り組みは「人流分析」として急速に発展しています。現在では、流通、不動産、観光、行政など、あらゆる分野でデータに基づいた判断を支える重要な情報資源として利用されています。

人流が注目された背景と最新動向

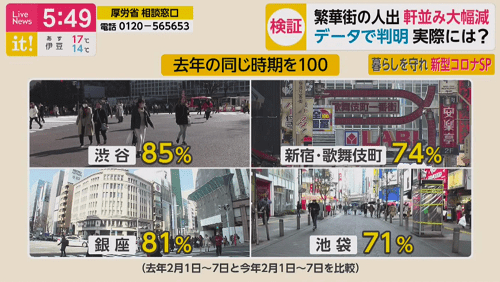

「人流」という言葉が大きく世間に注目されるようになったのは、2020年の新型コロナウイルス感染拡大を契機としています。当時は感染拡大防止や外出自粛の効果を測るために、連日人々の移動人口の指標として繁華街や観光地の人出の増減が報道番組やニュースで頻繁に取り上げられました。

たとえば「渋谷駅周辺の人出が昨年比30%減」といった形で、携帯電話の位置情報を基にした人流データが社会的な指標として活用されました。

こうした報道をきっかけに「人流」という用語は社会に浸透し、実世界の人の動きをデータで把握する新しい指標として定着しました。

日本語の文脈では、「人流」という表記は、位置情報データ(例: モバイル位置情報やGPSデータ)を活用した人の移動パターンや滞在動向を指す場合が多く、英語ではその目的に応じて Human Mobility Patterns、Population flow、Foot Traffic、Footprint、Footfall などと表現されます。また、Googleが発表した「COVID-19 Community Mobility Reports」もコロナ禍に世界各地の移動変化を可視化した代表的な事例として知られています。

その後、パンデミックを経て人流データの応用範囲はさらに拡大しました。国や自治体の統計調査による人口動態データに加え、コロナ以前より位置情報ビッグデータをAIで解析、視覚化する独自技術を基に人流分析プラットフォームを提供しているクロスロケーションズは、多種多様な位置情報や空間情報を意味のある形で結合・解析・視覚化し、誰でも活用できるようにする新たな価値をもたらしています。

次章では、こうした公的統計と民間の位置情報データがどのように異なり、どのような洞察をもたらしているのかを見ていきましょう。

人口統計と人流データの違い

人流データを理解するうえで欠かせないのが、国勢調査などの人口統計データとの違いです。国の統計では、居住地を基準にした「常住人口」をベースに、通勤・通学などで昼間にエリアへ入る人(流入人口)を加え、外へ出る人(流出人口)を引いた「昼間人口」が算出されます。

この昼間人口は、行政計画やインフラ整備などの基礎データとして活用されていますが、買い物客・観光客・イベント来訪者など一時的な移動は含まれず、実際の「まちのにぎわい」や「時間帯ごとの人の動き」を十分に把握することは難しく十分に捉えられていません。

一方で、人流データ(流動人口データ)は、スマートフォンのGPSや携帯基地局、Wi-Fi、Beaconなどの位置情報をもとに、人々の日常的な移動や滞在を高頻度・高解像度で捉えることができます。

これにより、通勤・通学といった定常的な移動だけでなく、観光・買い物・イベント参加など非定常的な動きも含めて、リアルタイムに近い形で「動く人の姿」を可視化できます。

違いを整理すると以下のとおりです。

| 項目 | 人口統計データ | 人流データ |

|---|---|---|

| 主な算出方法 | 国勢調査など(昼間人口=常住人口+流入-流出) | GPS、基地局、Wi-Fiなどの位置情報から推計 |

| 把握できる内容 | 「いる人」の数(定常的な人口) | 「動く人」の流れ(移動や滞在パターン) |

| 含まれる人 | 通勤・通学者(買い物客・旅行者は含まれない) | 買い物客、観光客、イベント来訪者など一時的な人も含む |

| 主な用途 | 長期的な人口動態の把握、政策立案 | 商圏分析、観光施策、混雑対策、短期動向の把握 |

| 精度・制約 | 調査間隔が長く即時性に乏しい | 即時性が高いが、取得方法によって精度や偏りがある |

また、こうした人流データは、通信技術の進化によって生まれた新しいデータカテゴリーであり、従来の人口統計データを補完・拡張する役割を担っています。特にスマートフォン由来の位置情報は、匿名化処理を経たうえでビッグデータとして解析され、都市政策、観光分析、マーケティング、災害対策、イベント運営など、これまでにない広範な分野での活用が進んでいます。

さらに、国土交通省が実施する「ODデータ(Origin-Destinationデータ)」や、移動の目的・手段を含む「パーソントリップ調査」なども、人口動態を把握するための代表的なデータとして知られています。

これらはサンプル調査に基づく精緻な移動分析を可能にしますが、調査周期が長いため、リアルタイム性や即時性の点では人流データが優位です。

このように、「人流データ」は通信技術の進化によって生まれた新しいデータカテゴリーであり、従来の人口統計データを補完・拡張する役割を担っています。

特にスマートフォン由来の位置情報は、匿名化処理を経たうえでビッグデータとして解析され、都市政策、観光分析、マーケティング、災害対策、イベント運営など、これまでにない広範な分野での活用が進んでいます。

人口・人流の分類 (注1)

人口や人流に関する用語は似ているため、混同されやすい傾向があります。そこで基本的な分類を表形式に整理し、理解しやすくしました。

| 区分 | 定義 | 活用例 |

|---|---|---|

| 夜間人口 | 常住人口。あるエリアに普段から住んでいる人 | 住宅需要の把握、防災計画 |

| 昼間人口 | 常住人口+流入人口-流出人口。通勤や通学を反映 | 都市計画、交通インフラ整備 |

| 流動人口 | 特定の場所・時間に存在する人(買い物や観光も含む) | 商圏分析、観光客動向の把握 |

| 滞留人口 | 特定の場所に一定時間滞在している人 | 商圏分析、観光施策、混雑対施設内導線設計、混雑対策 |

| 人流データ | 上記の情報を位置情報データから収集・解析したもの | マーケティング、商圏分析、政策立案、観光施策、他 |

※( 注1 ) クロスロケーションズの人流データに関する定義

- 夜間人口 =人口>常住人口

- 昼間人口 =常住人口+流入人口-流出人口

- 流動人口 =ある場所・時間の人口

- 滞留人口 =ある場所の、ある一定期間内の人口

- 人流データ =ある場所・時間の人の量に関するデータ

人流データの種類と比較表(用途・精度・取得手段・留意点)

人流データは、計測の観点によっていくつかの種類に分類できます。代表的なものは「カウントデータ」「滞留データ」「ODデータ」「移動軌跡データ」の4つで、それぞれ用途や取得方法、精度に違いがあります。以下の比較表で特徴を整理すると、導入目的に応じた選択の目安になります。

| データの種類 | 主な用途 | 精度・特徴 | 取得手段 | 留意点 |

|---|---|---|---|---|

| カウントデータ | 人数把握、混雑度確認 | 高いカウント精度 | カメラ、Wi-Fiセンサー | プライバシー配慮、設置コスト |

| 滞留データ | 滞在時間や人気スポット分析 | 時間情報が取得できる | Wi-Fi、GPS | 屋内外で精度差、設置必要 |

| ODデータ | 出発点と到着点の移動経路分析 | 広域移動を把握できる | GPS、基地局データ | 空間解像度は粗い場合がある |

| 移動軌跡データ | 回遊行動、動線最適化 | 個人の動線を細かく可視化 | GPS、ビーコン、アプリ | 同意取得が必須、サンプル偏り注意 |

こうした分類を理解したうえで、実際の取得方法を確認していきましょう。

GPSで取得する人流データの特徴

GPSは、スマートフォンの位置情報を活用して人流データを取得する代表的な方法です。屋外での精度が非常に高く、移動の起点や終点だけでなく、経路や時間帯ごとの行動を細かく把握できます。そのため、観光動線の分析や広域イベントの来訪者数予測に適しています。

一方で、屋内では電波の減衰により精度が低下することがあるほか、利用者の同意取得が必須であり、取得できるサンプル数が偏る可能性もあります。そのため、GPSデータは「広域×時間軸」を捉えるのに強みを発揮しつつ、他の手法と組み合わせて利用するのが一般的です。

基地局データで取得する人流データの特徴

基地局データは、携帯電話が接続するアンテナの情報を基に人流を把握する方法です。数百メートルから数キロ単位の空間解像度を持ち、都市や地域全体の大きな人流の流れを把握するのに向いています。利用者数の母数が多いため、安定した統計を得やすい点もメリットです。

ただし、建物内の細かい動きや短時間の滞在までは把握しにくく、詳細な施設分析には不向きです。そのため、基地局データは「マクロな人流傾向」を掴むために利用され、観光地全体の入込数や都市計画など、広域の意思決定に活かされます。

Wi-Fiで取得する人流データの特徴

Wi-Fiアクセスポイントを利用したデータ取得は、屋内施設や限定されたエリアでの人流分析に有効です。接続や検知を通じて端末の存在を把握できるため、館内の混雑度や滞在時間、人気エリアの特定などに強みを持ちます。商業施設や空港、イベント会場などでよく活用される手法です。

一方で、アクセスポイントの設置状況や密度によって精度が左右されるため、導入前に環境整備が必要です。また、端末のWi-Fi機能がオフになっている場合は計測できないなどの制約もあります。そのため、Wi-Fiは「施設内×詳細な滞在分析」に強みを発揮する手法といえます。

カメラで観測する人流の特徴

カメラは、映像を通じて直接的に人の数や動きを観測する方法で、人流データの中でも最も直感的に理解できる手段です。人数カウントの精度が高く、リアルタイムで混雑度を可視化できるため、入場制限や安全対策に直結させることができます。

ただし、設置環境によっては死角が生じたり、天候や光条件によって検知精度が低下するリスクがあります。また、顔や個人が特定されないように匿名化処理や利用ルールの徹底が必要です。カメラは「高精度なカウントと現場運用支援」に強い手法として、他のデータと組み合わせた活用が進んでいます。

人流データの業界別活用例

人流データは、多岐にわたる業界で活用されており、その応用範囲も分野ごとに異なります。ここでは、小売・外食から自治体まで、代表的な活用シーンを整理しました。まずは全体像を把握し、この後に具体的な導入事例をご紹介します。

| 業界 | 応用範囲 |

|---|---|

| 小売・外食 | 商圏分析、競合比較、集客、CRM、ダイナミックプライシング |

| 広告・販促 | 販促エリアの最適化、キャンペーン効果測定、サーキュレーション調査 |

| 報道・メディア | 混雑状況、産業情報 |

| 金融・投資 | 投資判断、オルタナティブデータ |

| 交通・運輸 | 次世代交通システム、道路計画、都市計画 |

| 建設・不動産 | まちづくり、開発計画、オフィス出社率 |

| 公共団体・自治体 | 都市計画、スマートシティ、公共政策、観光客誘致 |

| 学術・研究 | 行動経済学 |

| 医療・医学 | 感染症研究 |

小売・外食の人流データ活用事例

小売・外食業界では、商圏分析や出店戦略、集客効果の検証に人流データが役立ちます。また、購買データや会員情報と組み合わせることで、顧客の行動パターンを把握し、マーケティングや出店判断の精度を高めます。

メーカーによる人流データ活用事例

メーカーでは、人流データを活用することでフィールドセールスの効率化や量販店への提案力強化を図っています。顧客の来店傾向や売場での行動を把握し、効果的な販促戦略や商品配置の改善につなげられます。

インバウンド(訪日外国人観光客)の人流データ活用事例

インバウンド市場において、人流データは訪日外国人観光客の動向分析に不可欠です。「どこから来て、どこへ向かうのか」といった移動経路や滞在場所を把握することで、効果的な観光施策や誘致戦略の立案に役立てられます。

公共団体・自治体の人流データ活用事例

自治体では、人流データを都市計画や観光誘致、イベント運営に役立てています。来訪者数や混雑度を把握することで、交通インフラの最適化や地域経済の活性化につながる施策を設計できます。

観光・交通・安全対策などの人流データ活用事例

観光地での混雑緩和、交通インフラの最適化、災害時の避難計画など、人流データは多岐にわたる地域課題の解決に貢献します。人の動きを可視化することで、より安全で快適な社会づくりを支援します。

人流データの活用は、これまでの応用例に留まらず、過去の行動データと気象、POS(販売データ)などの情報を組み合わせ、AIによるデータ分析を行うことで、将来の人の集まり方を予測するといった未来予測にも広がり始めています。

次に、人流データとAIにおける活用についてご紹介します。

人流データのAI活用と社会的効果

人流データの活用は、社会課題の解決からビジネス現場での意思決定まで、幅広い効果が期待されています。クロスロケーションズでは、独自の技術とサービスを通じて、人流データを「未来予測」から「実務活用」まで結びつける取り組みを行っています。当社が提供するLocation AI Platform(LAP)では、生成AIが人流データを直接分析し、データの専門家でなくても直感的に人流データを活用でき、スピーディーな意思決定と柔軟な戦略立案を実現します。

人流予測モデルと未来の課題解決

人流予測モデル(*注2)は、混雑・密集の解消やイベント時の渋滞解消、小売店の消費予測やダイナミックプライシングによるフードロス削減など、社会全体での人流データ活用を推進しています。

このモデルは、位置情報ビッグデータにAI解析を掛け合わせることで「いつ・どこで・どのくらい人が集まるのか」を高精度に推定できる点が特徴です。行政の防災計画から商業施設の販促戦略まで、幅広い分野での応用が期待されています。

技術基盤とデータ連携による「見える化」

独自開発の位置情報データ解析システム「Location Engine™」を基盤に、気象データ、企業データ、小売店の購買データなどを連携しています。これにより、これまで見えなかった人流変化をAI解析により「見える化」し、政策立案や事業戦略に役立てています。

特に「人流予報」では、単なる過去データの振り返りではなく、将来の人出の変化を予測できる仕組みを提供。これにより、観光地での混雑緩和や小売店舗での在庫最適化など、実務に直結する意思決定が可能になります。

人流×AIの活用可能性

AIを掛け合わせることで、人流データは「過去の可視化」から「未来予測と実務活用」へと進化します。来訪者予測値に客単価を掛け合わせて売上を試算したり、混雑予測を基に人員配置や交通規制を改善するなど、実務に直結した意思決定を支援できます。

さらに、購買データや会員情報と統合することで「誰が・いつ・どこで・どのように動いたか」を精緻に把握でき、従来の統計調査では得られなかった粒度での活用が可能になります。

人流データを活用する強力なツール

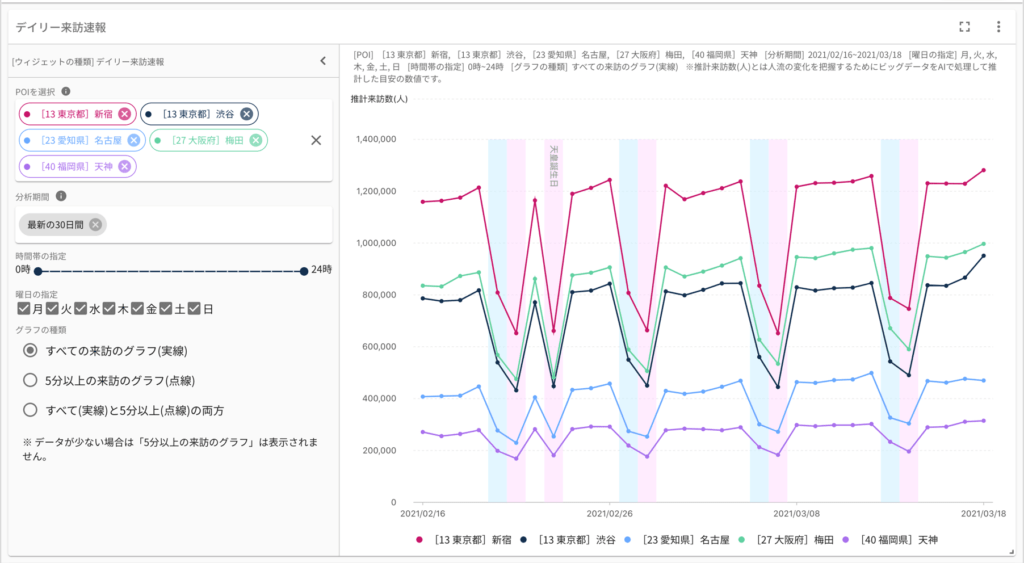

人流分析プラットフォームサービス「Location AI Platform®」は、利用目的や業種に対応した様々な機能を提供しており、これまでに取り上げた課題に対して高解像度に分析できる強力なサービスです。

また、人流分析サービスのなかでも日別や時間別の人出の変化を素早く把握できる「推計来訪速報」機能を、手軽に利用できるクラウドサービス「人流アナリティクス®」も提供しています。これらの人流分析サービスには、全国のさまざまな施設や店舗情報が記録されているため、地図上から必要な情報を検索したり、そのエリアを自由に選んで登録することができます。

登録した分析地点で得られる人流データの分析結果は、以下の図のようにダッシュボードから人出の変化(人流)をグラフで視覚化したり、CSVデータとして取り出し、自社が保有するデータ(例:ID-POSなどの購買データや会員情報など)と統合することで、独自の分析データとして有効活用いただくことが可能です。また、LAPに搭載されているAI機能を活用して分析結果をすぐにAIで読み解くことも可能です。

おわりに

人流は私たちの日常を形作り、ビジネスにおいては不可欠な情報源となっています。時には予測不能な変化もある中で、新たなテクノロジーの導入やデータ解析の進化により、これまでにない視点で人流を理解し、未来を見据えることが可能になっています。

クロスロケーションズは、革新的な位置情報データ解析技術を駆使し、多種多様な位置情報や空間情報を統合・可視化し、誰もが活用できることを目指し、ビジネスや社会のさまざまな側面に新たな可能性をもたらしています。これからも進化し続ける人流データに注目し、より洗練されたサービスと洞察を提供していきます。

人流分析のサービスについて詳しく知りたい方は、以下のサービスページより詳細をご確認ください。また、全国各地の分析エリアや有名観光地の分析地点がプリセットで登録された「人流アナリティクス®」を無料版でお試しいただくことが可能です。

人の流れ(人流)や特定の場所に時間に滞在している人の動き(流動人口)が位置情報データを使って把握できるようになり、人流分析サービスについて関心が高まるようになっています。サービスに関するご相談やご質問はお気軽にお問合せください。