地域ビジネスの成功に欠かせない要素の一つに、その地域ならではの特性を深く理解し、戦略に活かす「エリアマーケティング」があります。単に商品を並べたり、広告を出したりするだけでなく、地域ごとの人々の暮らしや文化、競合環境といった多角的な視点を取り入れることで、より効果的なビジネス展開が可能になります。本記事では、このエリアマーケティングの基本から、具体的な活用方法、そして最新のデータ活用術まで、分かりやすく解説していきます。

エリアマーケティングとは

エリアマーケティングとは、その名の通り「地域ごとの特性に特化した戦略」を指します。地域密着型マーケティングとも呼ばれ、特定の地域の地場産業や風土、交通インフラ、競合状況、そして住民の年齢層や世帯構成、収入といった属性まで、様々な要素を深く分析します。これにより、どの地域をターゲットとするか、どのようなアプローチが最も効果的かを見極め、戦略を設計する手法です。

これまでは飲食店や小売店といった「実店舗への来店を促すビジネス」で主に活用されてきましたが、近年では不動産開発や観光振興、イベント運営など、幅広い業界でその重要性が増しています。例えば、無計画な出店ではなく、商圏の特性を詳細に分析することで、より効率的な店舗展開や広告配信が可能となり、無駄な投資を避けつつ成果を最大化できます。

つまりエリアマーケティングは、地域の「今」をデータで客観的に把握し、最適な戦略へと落とし込むことで、企業の意思決定を力強く支える重要なアプローチと言えるでしょう。

エリアマーケティングの業界別活用事例

では、実際にエリアマーケティングはどのような場面で活用されているのでしょうか。次に、人流データを活用した業界ごとの具体的な活用シーンと、私たちクロスロケーションズが支援させていただいた導入事例をご紹介します。

小売業での活用事例

お客様の行動やニーズが多様化する小売業界において、エリアマーケティングは出店計画や商圏分析に欠かせない手法です。位置情報や人流データを活用することで、「来店客がどこから来ているのか」や「競合店との顧客の重なり」を具体的に把握できます。さらに、購買データや会員情報と組み合わせることで、マーケティングや販促戦略の精度を飛躍的に高められる点も大きな特徴です。

導入事例:株式会社小田急百貨店

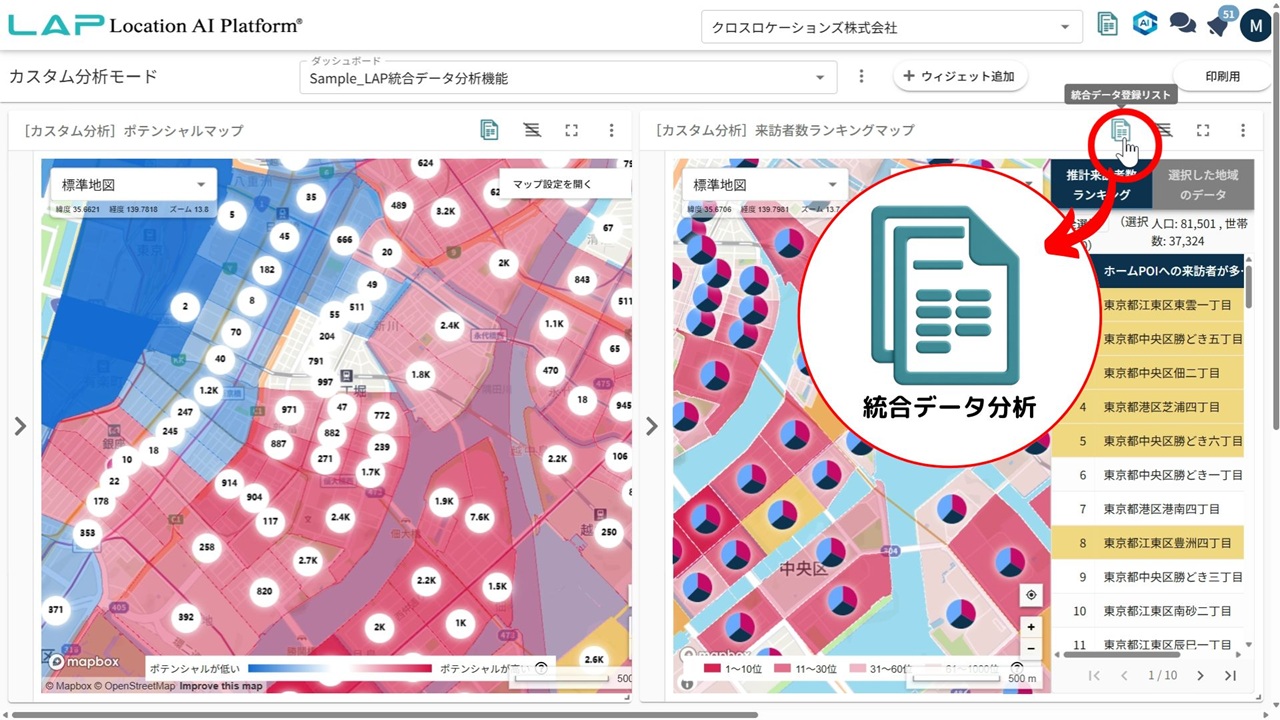

小売業による人流データ分析プラットフォーム「Location AI Platform®(LAP)」では、膨大なロケーションデータを用いて来店者の行動傾向や買いまわりパターンを人流データとAI分析により可視化しています。また、近年では従来の会員データだけでは把握できなかった自社が保有する情報の外にある来店客層の動きを把握し、販促施策やマーケティング戦略に活かしています。

飲食業での活用事例

飲食業では、お客様がお店を訪れる時間帯や、お店周辺の回遊行動を把握することが、売上向上に直結します。位置情報データを活用することで、例えば「昼間はオフィスワーカーが多いが、夜は観光客が増える」といった時間帯ごとの来訪者動向を把握でき、営業時間の最適化や効果的な販促施策の立案に役立ちます。また、人流データは店舗運営だけでなく、広告媒体の配置や運用にも応用されています。

導入事例:株式会社物語コーポレーション

新鮮素材で作りたての寿司・しゃぶしゃぶ食べ放題の「ゆず庵」を展開する物語コーポレーションでは、人流データを活用した店舗のカニバリゼーション(店舗同士が顧客を食い合う状況)調査や、店舗ごとの商圏範囲・潜在商圏、競合店舗調査などを可視化した分析に活用し、既存店舗の販促施策改善に活かしています。

不動産・都市開発での活用事例

不動産開発や都市計画の分野では、大規模な投資判断や長期的な開発計画を行ううえで、エリアマーケティングは欠かせません。従来は人口統計や世帯数といった静的データが中心でしたが、人流データを組み合わせることで「昼夜間の人口変動」や「平日・休日ごとの人の流れ」を把握でき、より実態に即したエリア評価が可能になっています。

導入事例:不動産業界のXR×DX化に貢献する総合不動産テックカンパニー

実際の不動産業界での活用例としては、建物や敷地単位での人流、周辺環境の人流、属性情報を統計的に分析し、レポート形式で提供するサービスがあります。このレポートでは、コロナ禍以前からの時系列推移や来館者の詳細(年代・男女比率、曜日・時間帯別傾向、推定居住地マップなど)、さらに競合物件や周辺ランドマーク施設・最寄り駅などとの比較分析も可能です。

また、ニュース記事の事例では、香川県丸亀市中心部において人流データを用いた商圏分析が実施されました。来訪者の回遊性や時間帯別のピークを可視化することで、地域商店街の活性化や再開発計画に反映。従来は把握が難しかった都市中心部の人の流れを定量的に捉えることで、投資判断や街づくりにおける基盤データとしても活用されています。

観光・旅行分野での活用事例

観光分野では、来訪者の動きや季節ごとの変動を正確に把握することで、効果的な集客戦略や魅力的な観光施策の立案に役立てられます。人流データを活用すれば、観光地の魅力度や競合エリアとの比較分析も可能になります。近年では、交通インフラの運行計画にも人流データが活用されるようになっています。

導入事例:西東京バス株式会社

八王子市や青梅市で路線バスを運行する西東京バス株式会社は、Location AI Platform®を導入。平日・休日の人流動向をもとに新路線の開発や増便・減便を最適化し、観光客や地域住民の利便性向上に貢献した事例です。

エリアマーケティングの実施ステップ

このように多岐にわたる分野で活用されているエリアマーケティングですが、その効果を最大化するためには、どのようなステップで進めていけば良いのでしょうか。次に、エリアマーケティングの基本的な実施ステップをご紹介します。

エリアマーケティングは、調査・分析・戦略立案・効果測定というサイクルを踏むことで効果を最大化できます。従来は地図や統計を中心とした静的な分析が主流でしたが、現在はAIや位置情報アプリ、人流分析ツールを活用した動的なデータ分析が加わり、より実態に即した戦略が可能になっています。以下の4つのステップを順に見ていきましょう。

①市場・商圏調査

エリアマーケティングの最初のステップは、対象となるエリアの市場規模や商圏を正確に把握することです。これまでの手法では、国勢調査や統計データを基に「人口の多い地域」や「所得水準の高い地域」を抽出することが一般的でした。しかし実際には、昼と夜で人の数が大きく変化するエリアや、平日と休日で来訪者の層が異なるエリアも少なくありません。

そこで有効なのが、人流分析ツールやGIS(地理情報システム)などを活用した分析です。特にスマートフォンの位置情報をもとに人流を解析することで、「昼間はビジネス街として賑わい、夜は飲食客で活気づく」といった、従来のデータだけでは見えにくかった実態を把握できます。これにより、出店候補地の魅力をより高精度に判断でき、無駄な投資を避けることにもつながります。

②ターゲット分析

市場・商圏の全体像を把握した後は、商圏内の来訪者を属性ごとに詳しく分析し、ターゲットを明確にしていきます。ここではAIと人流データを組み合わせることで、単なる「人口の多さ」だけでなく、「どんな人が、いつ、どのくらい訪れているのか」を具体的に把握することが可能になります。

たとえば、ランチタイムはオフィスワーカーが中心、夕方は学生や買い物客が多い、休日はファミリー層が増えるといったように、時間帯や曜日ごとの利用者像を可視化できます。こうした分析により、販促施策をターゲット別に調整することが可能になります。さらにAIを用いた予測モデルを活用すれば、将来の来訪者数の変化や顧客層のシフトも予測でき、中長期の戦略立案に役立ちます。

③出店・広告戦略立案

市場調査とターゲット分析で得られた情報をもとに、具体的な出店戦略や広告戦略を立案します。これまでは「人口が多い地域=有望エリア」と判断されがちでしたが、実際には競合店舗の有無や来訪者の動線、滞在時間など、複数の要素が複雑に影響します。人流データを活用することで、こうした要素を組み合わせて「候補地同士を比較」したり、「競合店と自店舗の顧客重複度」を可視化できます。

広告戦略においても、従来は広域エリアへの一斉配信が一般的でしたが、今では来訪履歴に基づき「頻繁に競合店を訪れている層」や「一定の時間帯に集中して来訪する層」へ的確に配信できるようになっています。これにより、広告効果を最大化し、投資対効果を高めることが期待できます。

④効果測定と改善

施策を実施した後には、必ずその効果を測定し、次なる改善につなげるステップが欠かせません。ここで重要なのは、「売上」や「来店数」といった結果だけでなく、「人流の変化」を追跡することです。人流データを活用することで、出店後にどれだけ新規顧客が増えたのか、広告施策がどの時間帯やどのエリアで効果を発揮したのかを詳細に把握できます。

さらに、AIを用いた分析によって「この属性の顧客はリピーターになりやすい」「この時間帯は競合に流れやすい」といった、具体的なインサイトを抽出することも可能です。これにより、施策の効果を単発で終わらせず、継続的な改善サイクル(PDCA)に組み込むことができるのです。

人流データによって、来店者の居住地や移動パターンを効率的に分析できるようになり、出店戦略の精度だけでなく、施策実施後の効果測定と改善サイクルの高速化を実現しました。

エリアマーケティングのフレームワーク

エリアマーケティングを効果的に実践するためには、戦略を整理するためのフレームワークが非常に有効です。特に3C分析、4P分析、SWOT分析といった基本的なフレームワークに位置情報データを組み合わせることで、これまで以上に実態に即した精度の高い分析が可能になります。

3C分析 × 位置情報データ

3C分析は、以下の3つの要素を整理するフレームワークです。

- 顧客(Customer)

- 競合(Competitor)

- 自社(Company)

エリアマーケティングにおいて、位置情報を用いることで「顧客がどのエリアから訪れているか」「競合店舗との顧客重複率」「自社店舗の来訪者傾向」といった情報を定量的に把握できます。

例えば、顧客の来訪元を分析すれば、従来の商圏の中心地域だけでなく、新たなターゲットエリアを発見できる可能性があります。また、競合と自店舗の人流データを比較することで「競合が強い時間帯」「自店舗が優位な曜日」といった具体的な示唆を得られます。従来のアンケート調査だけでは得られなかった競合比較の情報を、位置情報データが補完する形です。

4P分析 × 位置情報データ

4P分析は、以下の4つの観点からマーケティング戦略を立案するフレームワークです。

- Product(製品)

- Price(価格)

- Place(流通・立地)

- Promotion(販促)

エリアマーケティングにおいては、特に「Place(流通・立地)」と「Promotion(販促)」で位置情報データが非常に有効です。

例えば「Place」では、来訪者データをもとに候補地の比較検討や商圏範囲の適正化が可能になります。「Promotion」では、特定の時間帯やエリアに多く集まる顧客層を狙った広告配信が実現できます。さらに「Product」や「Price」に関しても、来訪者属性や消費傾向を分析することで、商品ラインナップや価格戦略の最適化に結びつけられるでしょう。

SWOT分析 × 位置情報データ

SWOT分析は、以下の4つの観点で自社を取り巻く状況を整理する手法です。

- Strength(強み)

- Weakness(弱み)

- Opportunity(機会)

- Threat(脅威)

従来は定性的な評価に偏りがちでしたが、人流データを組み合わせることで客観的な数値に基づいた分析が可能になります。

例えば、「強み」としては「平日昼間に一定数のリピーターが存在する」、逆に「弱み」として「休日の集客が競合に劣っている」などをデータで具体的に把握できます。「機会」としては「再開発エリアにおける人流増加の予測」、「脅威」としては「新規競合店の出店による顧客シェア減少」など、外部環境の変化も人流データで捉えることが可能です。こうしたデータに基づくSWOT分析は、次の戦略立案に直結します。

エリアマーケティングにおいて重要な「商圏」とは

エリアマーケティングを語る上で、避けて通れない重要な概念が「商圏」です。これは、消費者が生活や購買の際に利用する店舗や施設の地理的範囲を指し、戦略の出発点となります。

これまでの商圏分析は、統計データを基にした静的なものが主流でしたが、現在では人流データとAIを活用することで、時間や状況に応じて変化する「動的な商圏」を把握できるようになっています。次に、この商圏分析の進化について詳しく見ていきましょう。

従来の商圏分析(地図・統計データベース)

従来の商圏分析は、地図や統計データベースを用いた「静的な分析」が中心でした。人口統計や世帯数、所得水準などをGISに反映させ、店舗から一定の距離や移動時間を基準に「この地域は自店舗の商圏」と定義する手法です。例えば、コンビニやスーパーの商圏は徒歩圏内、百貨店や大型家電量販店は電車や車でのアクセス圏内といった具合に、業態ごとに一般的な商圏範囲が決められてきました。

しかし、この静的分析には限界があります。なぜなら「人の流れは常に変化している」からです。平日はオフィス街に人が集中し、休日は郊外や観光地に人が流れるといった動きは、統計データだけでは反映できません。また、イベント開催や新規競合店の出店など、突発的な要因による商圏変動も見落としがちです。そのため、従来型の分析は基礎情報として有用である一方、実際の戦略策定においては、さらに詳細な情報が求められるようになってきました。

人流データ×AIを活用した動的商圏分析

データ活用を進める企業を中心に広がっているのが、人流データとAIを活用した「動的な商圏分析」です。スマートフォンのGPSデータや位置情報を匿名化して集計し、AIで解析することで、「実際にどの時間帯に、どの地域から人が集まっているか」をリアルタイムに把握できます。

例えば、同じエリアでも平日昼間はオフィスワーカーが中心で、夜間や休日は観光客やファミリー層が増えるといったように、時間帯や曜日ごとに商圏は大きく変化します。これを可視化できるのが動的商圏分析の大きな強みです。

私たちは、過去の人流データを学習したAI解析により「今後どのように商圏が変化するか」を予測する機能も提供しています。これにより、従来の静的な商圏分析では不可能だった未来志向の戦略立案が可能になります。出店計画や広告配信エリアの最適化、都市開発の需要予測など、幅広い分野で活用が進んでいます。

さらに、独自の分析技術を組み合わせることで、リアルタイムの人の動きだけでなく、過去データの詳細分析や将来の人流予測までを一貫して対応できます。これにより「今どの顧客が動いているか」だけでなく「次にどのように動くか」までを見据えた戦略を立案できる点が、従来の分析手法にはない大きなメリットと言えるでしょう。

まとめ

エリアマーケティングは、地域ごとの特性を深く理解し、それに合わせた戦略を立てる上で非常に有効な手法です。従来の統計データやGIS分析に加え、人流データや位置情報アプリを活用することで、より実態に即した精度の高い戦略立案が可能になります。

本記事では、エリアマーケティングの基本的な考え方から、小売、飲食、不動産、観光といった業界別の活用事例、効果的な実施ステップ、そして商圏分析の進化までを解説しました。特に、人流データやAIを活用することで、従来の静的な商圏分析を超えた「動的かつ予測型のエリアマーケティング」が実現できる点は、これからのビジネスにおいて大きな強みとなります。

効率的な出店戦略、競合との差別化、広告効果の最大化など、様々な成果をもたらすエリアマーケティングにおいて、位置情報データの活用はもはや欠かせない手段と言えるでしょう。

私たちクロスロケーションズでは、各業界に合わせたエリアマーケティングの導入支援や、個別のご相談を承っております。人流データや位置情報データを活用したマーケティングにご興味をお持ちでしたら、ぜひお気軽にお声がけください。