人流データを扱う上で覚えておきたいのが、デジタル地図上に様々な情報を表示して分析・加工するためのGIS(地理情報システム)と呼ばれるシステムです。今回はこのGISについて解説します。

GIS(地理情報システム)とは

GISとはGeographic Information Systemの略で、日本語では「地理情報システム」と呼ばれています。GISを使うことにより、地図上に人流データをはじめとした多種多様なデータを可視化してビジネスに役立てることができます。

紙の地図では情報を重ね合わせるのに手間がかかりますが、コンピュータを使うことにより複数のデータを組み合わせたり、加工したり、時系列の変化を追ったりすることが容易になります。また、移動体の動きをリアルタイムに地図上に反映するなど、紙の地図では難しいことも実現可能となります。

建物や道路、河川や森林のほか、人や自動車、風雨や地震に至るまで、ビジネスで扱うデータの多くは位置情報が紐付いた「地理空間情報」であり、GISはこのような地理空間情報をデジタル地図上に可視化した上で、情報の関連性をもとに現状を把握したり、傾向を分析して将来を予測したりすることができます。

GISで扱うデータについて

GISで扱うデータとしては、まず背景となる地図データがあります。背景となるデータには、一般的な地図データのほかに、地形を表現できる標高データや、ビルの高さ情報などを持つ3D都市モデル、点群データ、CADデータやBIM/CIMデータ、航空写真など様々なものがあります。

ベースマップの上に重ねる情報としては、統計データや人流データをはじめIoTデータ、気象データ、顧客データ、店舗・拠点のデータ、売上データ、地球観測衛星データ、道路と道路のつながりを示す道路ネットワークデータなど多岐にわたります。

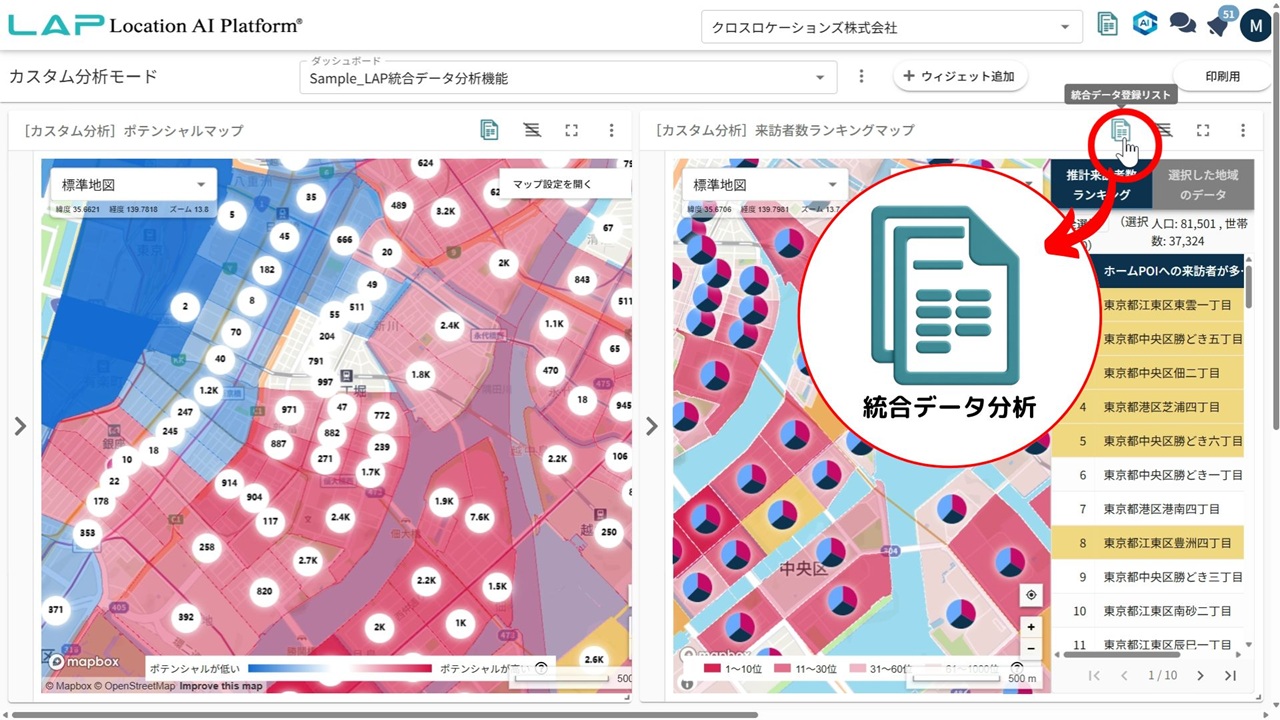

GISではこれらの情報を、それぞれ“レイヤー(層)”で管理します。各レイヤーには位置情報が紐付けられているため、共通の地図上に重ねて管理することができます。必要なレイヤーを取捨選択して重ねることにより、情報と情報を組み合わせたり、比較したりすることで高度な分析を行うことができます。また、地図上で可視化することで、データの扱い方について詳しい知識を持たない人にも、わかりやすく伝えることができます。

GISの可視化方法について

可視化の方法としては、数値の大小に応じて地域ごとの色や濃淡を変えたり、点の密度で表現したり、ある地点を中心としてそこからの到達範囲を円で表現したり、ルートを線で示したり、地図上に円グラフや棒グラフを配置したりと、様々な方法があります。

GISの分析方法について

分析方法としては、特定エリアの中にある施設の数や分布状況を調べたり、条件を指定して適合する施設を抽出したり、人口密度や駅からの距離を指定して条件に適合する場所を探したり、道路ネットワークデータをもとに出発地から目的地までの最短経路を調べたり、新規に施設や道路を建設した場合に交通量や混雑度がどのように変わるかをシミュレーションしたりと、様々なやり方があります。

GISの運用形態について

GISの運用形態については、スタンドアロン型やクライアント/サーバー型、サーバー管理が不要なクラウド型など様々な形態があります。クラウド型は初期費用が安価なため、中小規模の組織でも導入しやすく、人流データを扱えるクラウドGISサービスも数多く提供されています。

GISの活用事例

GIS(地理情報システム)は、地理的なデータを収集、管理、解析し、可視化するためのツールですが、さまざまな分野で幅広く活用されています。主な活用例を挙げてみます。

商圏分析

出店を検討している地域周辺の居住者や街中を行き交う人流の調査、店舗の売上や顧客情報、競合店舗の情報などを地図上で可視化することで、販売促進策や出店戦略の立案に役立てることができます。地域の特性やニーズを把握することで、ポスティングやキャンペーン、品揃えの拡充などを図ります。

営業管理

営業担当者が顧客企業のリストを地図上に可視化してルート営業の効率化やテリトリーの最適化を図ることができます。

不動産管理

不動産業界では用地情報の管理にGISを活用しており、取得した不動産の活用法を検討したり、新たに用地を取得する際にも周辺の状況を把握するためにGISを役立てています。

混雑状況の可視化

スマートフォンから得られる人流データやカーナビから得られるプローブデータ、店舗や施設に設置されたIoTセンサーなどのデータを地図上に可視化することで、街中や施設内においてどのエリアが混雑しているかを把握することができます。

物流管理

複数の配送先を効率的に巡るためのルート作成や配車計画の立案、共同配送の管理、配送エリアの決定、物流拠点の設置など、物流に関連した様々な業務や企画立案をGISによって行えます。また、配送中のトラックの位置をリアルタイムにモニタリングする動態管理なども利用されています。

生産管理

自然災害や政治状況、感染症、環境破壊などのリスクに備えるため、多くのメーカーがサプライチェーンの監視にGISを役立てています。サプライヤーの立地状況や配送ルートを地図上に可視化することでリスクへの対策を図ることができます。

保守点検

様々な場所に設置された機器を点検し、不具合が起こりそうな箇所をメンテナンスする保守業務にもGISが活用されています。携帯機器を使って点検内容の記録や写真の登録などを行うモバイルGISを活用することにより、効率的な作業を実現します。

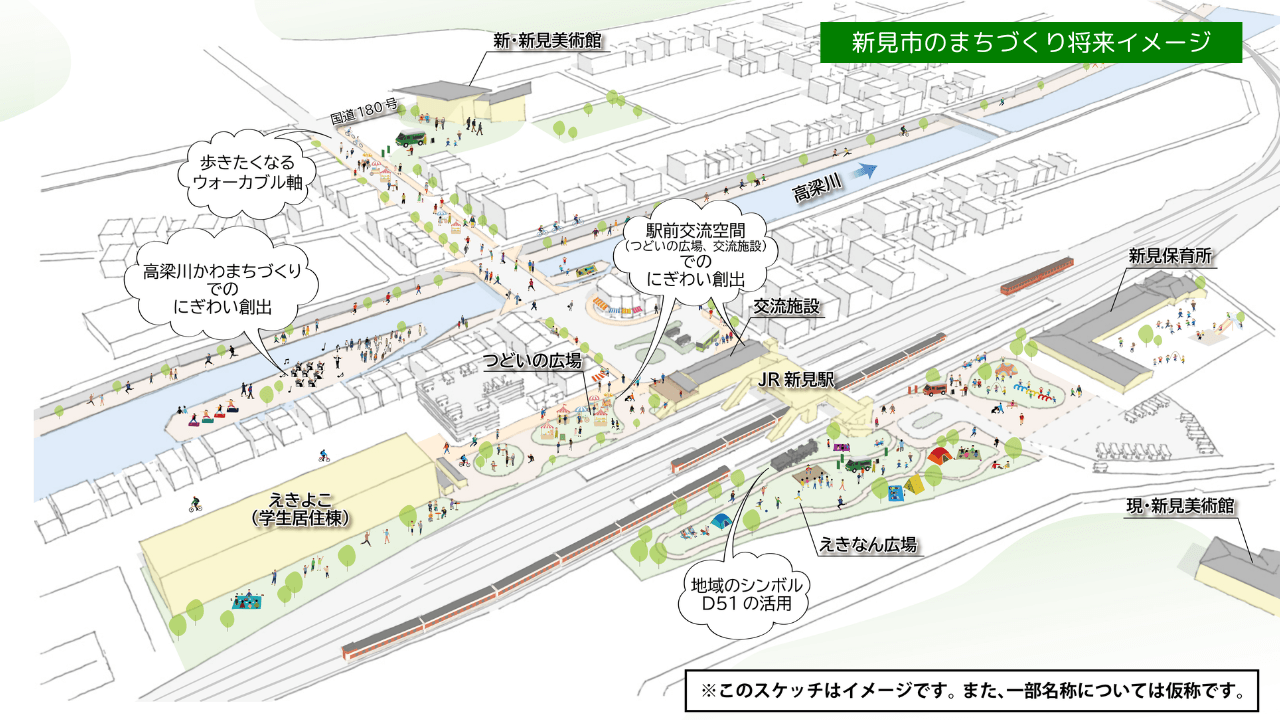

都市計画

居住者の分布状況や人流データなどをもとに電力・水道・ガスなどの社会インフラや鉄道・バスなどの公共交通機関の最適化を図ることができます。また、新規道路の開設や大規模ショッピングセンター、大型オフィスビルやマンションなどの建設地を検討する際にも立地条件を把握するためにGISが利用されています。

防災

地震や津波、河川の氾濫など、災害時のリスクをシミュレーションすることで事前に対策を立てることができます。また、災害時に被害状況を把握するためのツールとしてもGISが利用されています。

行政情報管理

官公庁や地方公共団体が保有する情報を地図上に可視化することで効率的なデータ管理を実現し、組織内で横断的にデータを共有することが可能となります。また、GISを使って行政の情報を市民に向けて可視化し、行政サービスの向上を図ることもできます。

人流データが注目

上記であげたGISの活用事例のほかにもさまざまな業種で利用されています。GISの始まりは米軍が開発した防空システム「SAGE」であると言われており、現在でも軍事システムには欠かせないものとして使用されています。日本においてGISが注目を集めたのは、1995年に発生した阪神・淡路大震災がきっかけであると言われており、これを契機に産学官の取り組みによって様々な分野へのGISの導入が進みました。

近年では地理空間データやツールのオープン化が進み、地理空間情報を手軽かつ安価に使える環境が整ってきています。数多くの地理空間情報の中で、とくに重要性が高まっているのが、スマートフォンのアプリを通じて取得される人流データです。人の移動状況を把握できる人流データを、GISを使って積極的に活用することにより、これまで統計調査などの静的データだけでは難しかった様々な分析が可能となる可能性があります。

おわりに

本記事では、地図上にさまざまな情報を統合し空間データを視覚化できるGIS(地理情報システム)に関わるお話とさらには、近年スマートフォン等のIOT機器の普及・発展により、あらゆる場所で人だけでなくモノの位置情報までもが取得できるようになったことにより、位置情報を元に解析した人流データが迅速に取得できるようになったことでその活用の可能性が大きく広がったことを解説いたしました。

本記事より人流データの活用で広がったサービスについて実際に体験されたい方やデモを通して人流分析を知りたい方は下記よりお問い合わせください。

人流分析サービスに興味をお持ちの方は当社のサービスページをご覧ください。

」とは?.jpg)